レンコンの種類

備中(晩生品種)

現在,本県で栽培されている普通露地栽培における主品種である。

他品種比べ,葉の大きさは中の大,花は淡紅色で中輪,レンコンの分枝はやや少なく,地下20~40㎝の位置を伸長する。

生育は晩生であるがレンコンの肥大はよく,収量は多い(普通露地栽培で2000~2500㎏/10a)。

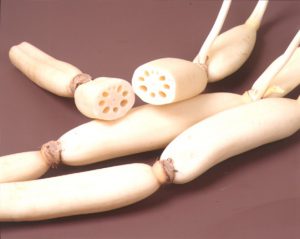

レンコンの形状は大型で楕円形,節の接合は直線で肌色は微褐色,肉は厚い。腐敗病に対する耐病性は中程度である。

形状良く市場で最も評価される。晩生であり台風の被害を受けやすい。

ロータス(早生品種)

岡山県から愛知県に導入された、岩国系レンコンから選抜された品種である。現在、愛知県で栽培が多い。備中種にくらべ早生性と耐病性を持った品種だが、肉質が硬い。

形状は、オオジロと備中種の中間型。早生ではあるが、オオジロよりは遅く、備中種の早掘りと競合する。花は白い。

オオジロ(早生品種)

生育は極早生で4節から太り始め,ハウス栽培では90日,トンネル栽培でも7月下旬に収穫できる。肉厚で穴が小さく多収性である。花は白花。他の早生品種(金澄,ロータスホワイト)に比べ,生育位置がやや深い。肥料吸収はやや旺盛である。腐敗病には備中に比べ強い。

短節であり、市場の評価は低いが、3品種の中では最も早生であるためハウス栽培やトンネル栽培でよく使われる。

ただし、高温による葉焼けが起こりやすく、栽培しにくい品種とされている。

金澄(かなすみ)系品種

関東地方の栽培の約七割を占める。千葉県長南町のレンコン生産者、金坂孝澄氏が育成した品種で、一九八五年に品種登録された金澄1号から始まり、現在最も普及している金澄20号、最近登録された金澄37号と、茨城県、千葉県を中心に全国に普及している。

金澄1号:中国と天王の人工交配によって育成された品種で、地下茎の節間長はやや短く四~五節、分枝数が多い。レンコンの肥大もよい。花は白く、先端が赤色を帯びている(爪紅の白)。現在では栽培面積は少なく、徳島、岡山県など一部に残っている。

金澄14号:一九八七年に育成された品種で、節間長は長くて分枝は中程度。栽培しやすいが腐敗病に弱い。

金澄20号:現在、関東地方で栽培される主力品種。分枝は少ないが、レンコンのできはやや早く、九月から十一月頃に掘り取ると収量もかなり見込める。反面、腐敗病にやや弱い。年を越すとレンコンの下位節の老化(枯れ上がり)が多くみられる。

金澄34号:一九九六年に育成された品種で、早生種。分枝は20号なみであるが、20号より早生であり、節間も詰まっている。

金澄35号:一九九九年に育成された品種で、中晩生種。分枝は多く、収量も安定している。背丈に比べて葉が小さく、葉の枯れ込みはやや早い。葉柄のトゲは茶色系である。レンコンはやや深く、20号にくらべると少し細い。食味はきわめて優れている。

金澄36号:二〇〇〇年に育成された品種で、早生種。分枝はやや少ないが、子レンコンは大きく節間も詰まり肥大もよい。レンコンがやや硬い分、植付け時の芽立ちはよい。九月以降に掘ると収量が多い。

金澄37号:最も新しく発表された品種で、中生種。20号より分枝がかなり多い。レンコンは白く、葉柄のトゲは茶色から黒色である。

レンコンの来歴

レンコンは、古い歴史をもつスイレン科の植物で、白亜紀にすでに存在していたことがアメリカ,ヨーロッパ等で発見された化石からも知られている。わが国でも福井県でレンコンの化石が発見されており、少なくとも北半球を中心とした各地に広く分布していたことが認められている。

古代バスといわれる「大賀ハス」は、泥炭層の中から出現した3粒の種子から発芽させたもので、3000年以上も経過したものだといわれている。種子の持つ生命力には驚くばかりである。

ところで、文献にはレンコンの花についてインドや中国のものに見い出される。

インドでは、釈迦生誕の折に麻耶夫人のまわりに五色のレンコンの花が降りそそいだというように、仏教とレンコンの花との結びつさが強い。

中国では、レンコンの清楚な花を美しい女性にたたえ、文人墨客に愛好された。

いずれも、食用に供するというよりも、花を愛でるものである。

わが国では、古事記(712年)に雄略天皇のころに美しい花として意識していたことが残されている。また常陸風土記(713年)に池のレンコンを食するくだりがあり、当時の茨城県をはじめ国内にはレンコンが広く分布していたことがわかる。万葉の時代には、すでに生活の中にレンコンが溶け込んでいたらしい。

時代が下って江戸時代になると、花バスとして鑑賞する愛好家が増え、数十種もの品種が出現した。また元禄のころには中国からインゲンマメで有名な僧隠元等によって導入され、花バスの全盛期を迎えた。

一方、食用に供するレンコンについては、宮崎安貞著の農業全書(1696年)や佐藤信淵の草木六部の耕種法(1832年)に詳しく栽培法が記述されている。

明治に入ると社会情勢の変化で、花バスの愛好家である大名などの支配者層の没落と花と強く結びついていた仏教が廃仏さ釈の風潮で花バスの栽培熱が急速に冷めていく。

このような変化にあって農業としてのレンコンの栽培面積は増加し、大正の初期から営利栽培が行われはじめ、大正12年(1923)には全国で3,421haの作付面積にも上った。

これは、明治初期に中国から「支那種」と「備中種」が各々東京,長崎を通じ導入され、浅根性や肥大性が優れていることから既存の品種である「上総種」や「天王種」等にかわって普及されたものである。

今日、この「支那種」と「備中種」が全国の産地の品種を二分している。

注)レンコンは、植物学上では「ハス」とすべきであるが、ここでは「レンコン」とする。

「夢を呼ぶれんこん」 から抜粋